競技モデルや一般的なカービングスキーと違って、カタチも太さも実に多種多様なフリースキーモデルの板。スキー場の圧雪バーンだけではなく、バックカントリーまで含めてどんな斜面でも楽しみ、さらに滑るだけではなく、飛んだり、擦ったりと、使い方もひと通りではない。それを踏まえたうえで、ここでフリースキーモデルとは何かを基本から確認して板選びの基礎知識を知っておきたい。

※スキーの構造や素材などの基礎知識については、ライダーでありスキー開発者であるヴェクターグライドの秋庭将之さんに監修いただいた。

※スキーのスペックについて:D(ディメンション=サイドカット)、L(レングス=長さ)、R(回転半径)

POINT 1 ウエスト幅で違うキャラクター

フリースキーの性格を見分ける最大のポイントはウエスト幅にある。これが太いほど浮力があり、細いほどエッジの切り替えが速い。つまりウエスト幅が太くなるほどパウダー向きで、細いほどターン性能に優れるというのがまずは基本だ。あとは浮力とターン性能をどこでバランスさせるか。

また、それぞれのデメリットを補うために、各ブランドともアウトラインや構造に創意工夫を加えていることも付け加えておきたい。

【ウエスト>90mm】

脚のパワーをエッジにダイレクトに伝えやすく、パックバーンでのカービング性能が高い。また全体的に細めのボリューム感は軽量ツアーモデルにも最適。

【ウエスト=90〜100mm】

パークモデルに多いのがこのあたりのウエスト幅。硬いバーンでもエッジングしやすく、細すぎないアウトライン(ウエスト)は、ジャンプやグラトリも容易。

【ウエスト=100〜110mm】

圧雪バーンでカービングを楽しめ、パウダーでは必要な浮力を発揮する最もオールラウンドなウエスト幅。シーズンを1台でとなれば、このサイズ帯がおすすめ。

【ウエスト=110〜120mm】

プライオリティはパウダーを楽しむためのスキー。けれども同時にハードバーンでのエッジコントロールも犠牲にしたくないという選択。

【ウエスト=120mm〜】

極端に極太なアウトラインを持つディープパウダーモデル。圧雪バーンでターンすることもできるが、深雪用のセカンドモデルという位置付けが現実的。

POINT 2 〈BOTTOM DESIGN〉キャンバーとロッカー

ボトムデザインの違いはスキーの操作性や乗り味に大きな影響を与える。キャンバーはターンの切り替えを俊敏に、ノーズロッカーは浮力とイージーなターン導入を促し、テールロッカーはテールをスライドさせやすいというのが基本。これらの組み合わせは何通りかあり、スキーの用途に応じて採用されている。

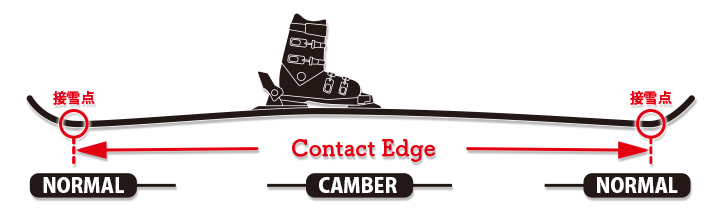

【キャンバーモデル】

ロッカーのないクラシックなボトムデザイン。長いコンタクトエッジとキャンバーでターンに俊敏さと安定性を生むが、パウダーではそれなりの技術が必要になる。

【ノーズロッカー+キャンバーモデル】

ほとんどのディレクショナルモデルが採用するボトムデザイン。ノーズロッカーがパウダーでの浮力を促し、ストレート気味のテールはターン後半に安定感を生む。

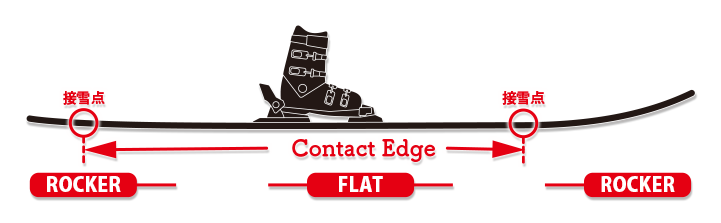

【ノーズロッカー+キャンバー+テールロッカーモデル】

全長の割に有効エッジが短いことでライディングの自由度が高く、テールロッカーの働きでスライドやグライドが思いのまま。太めのフリースタイルモデルに多い。

【フルロッカーモデル】

ボトム全体が滑らかな弧を描くフルロッカー。足下がフラットに近いためにスライド操作が容易。バンクや自然地形、深雪で快感度の高い自由なライディングができる。

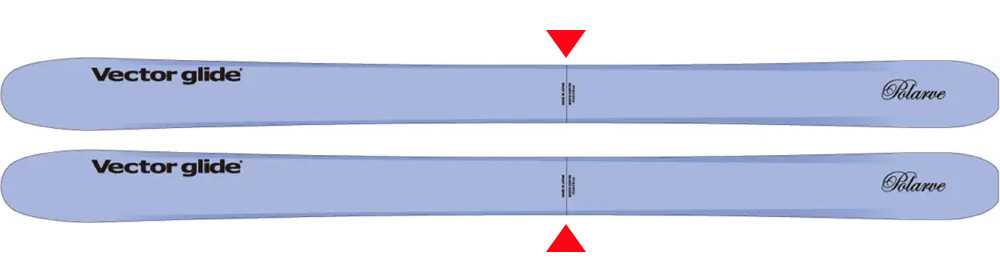

POINT 3 ディレクショナルとフリースタイル

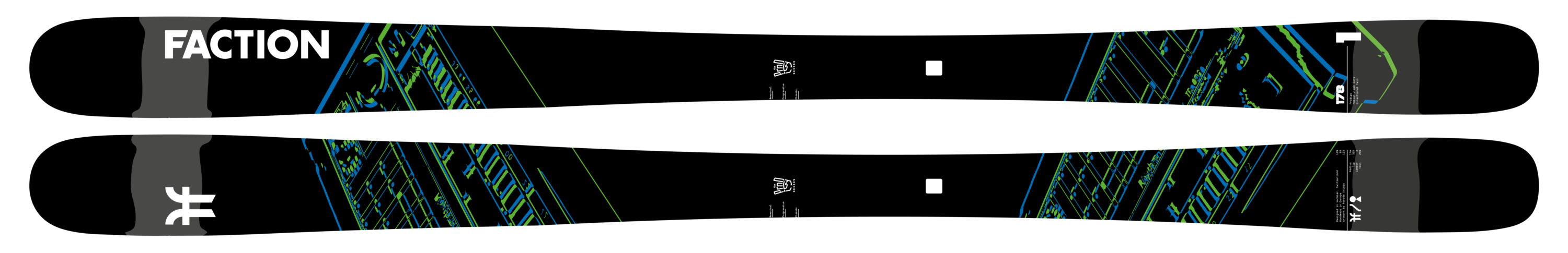

フリースキーモデルのアウトラインは「ディレクショナル」と「フリースタイル」の大きく2タイプがある。

「ディレクショナル」とは、方位とか方向性を意味する「Direction」からきており、前方に滑ることを想定してデザインされている。もしもツインチップスキー登場以前のスキーヤーが読んだら「なにを、当たり前な!」と思うに違いないが、つまりはそういうことで、一般的なカービングスキーと同じオーソドックスなカタチのスキーがこのタイプ。ターンや高速安定性に優れ、硬いバーンでも安定した高速ターンを楽しめる。

「フリースタイル」は、反り上がったテールが特徴のツインチップ、またはツインロッカーモデル。ターンするだけではなく、飛んだり、擦ったり、ズラしたり、スイッチでランディングしたりと、使い方はまさにフリースタイル。ビンディング取り付け位置がスキーの中心付近に設定されていることでスイングバランスに優れ、ジャンプやグラトリ、スイッチランでの操作性や安定性に優れている。

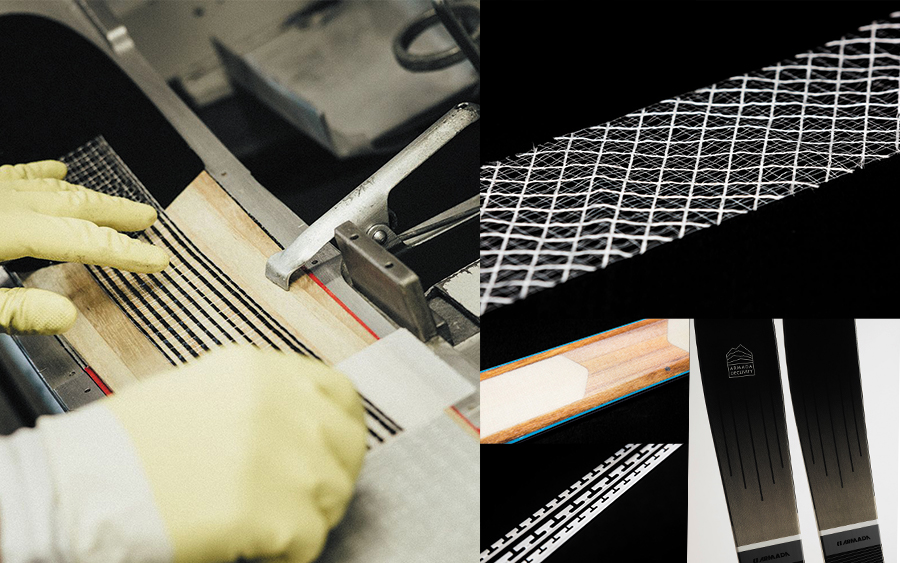

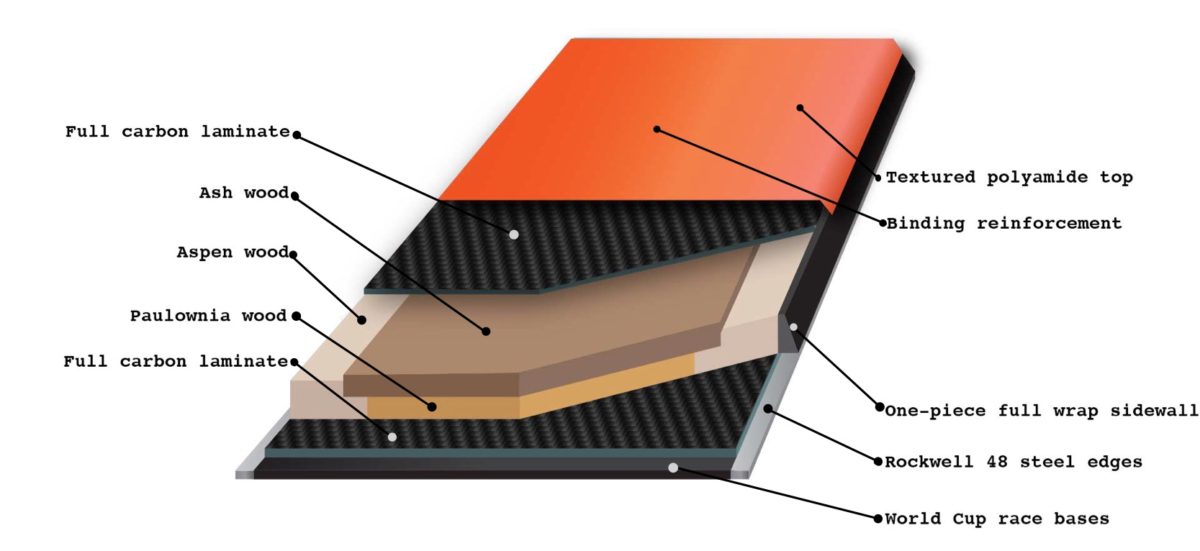

POINT 4 基本構造

ウッドの芯材(コア材)にグラスファイバーや樹脂、金属素材などで補強し、滑走面にはエッジとベース材、上にはグラフィックを載せたトップシートを重ねたもの。これが基本的なスキーの構造だ。それぞれのパーツは接着剤を塗って貼り合わせたうえで、プレス機で圧力をかけて圧着されている。コア材や補強材の種類や組み合わせ、形状などの選択肢は無限大で、それがブランドの個性やモデルの性能差を生んでいる。

スキーを手に取ってセンターを押し込むと滑らかなアールを描いてたわみ、離すと元の形に復元する。スキーにとって重要なこの性質は主に芯材の働き。長くて薄く、折れやすい芯材の強度を補いつつ、なおかつ張りの強さや粘り気、復元力、振動吸収性といったスキーの性能や乗り味を左右する要素をバランスさせるのが補強材の役割だ。このコア材と補強材を中心に、厳密にはトップシートやサイドウォール、ベース材やエッジ材も含めて、どんな素材をどう組み合わせるのか。これが現代スキーのテクノロジーである。

POINT 5 〈CONSTRUCTION〉サイドの構造

スキーの構造でよく耳にするのが、サンドイッチかキャップかという話。あるいは両者をミックスしたセミキャップ構造。これらの違いがスキーの性能や乗り味に与える影響はさほど大きくはなかった。サイドの構造が異なることの大きな理由は、あくまでも製造上の事情から。ザックリと言えば、キャップ構造は大量生産に向いていて、職人の手間と技術が必要なサンドイッチ構造は大量生産に向いていないということだ。

ところが、ここ最近はこうした構造に変化の兆しがみえる。最近目にする機会が増えた3D形状の構造は、まさにその先駆けだ。セミキャップやキャップ形状はサンドイッチ構造に比べ、自由度が高く、軽量化が図れるメリットがあるとあって、取り入れるブランドも少なくない。

POINT 5 素材

【芯材(コア材)】

ジュニア用やエントリーモデルなどを除いて、スキーの芯材は木が主流だ。スキーに必要なしなやかな反発性や滑らかなたわみ感を出すには、ウッドコアに勝るものはない。当然、木の品種や部位、品質がスキーのスペックを左右する。ただし木材の堅さや軽さがそのままスキーに反映されるわけではなく、積層の組み合わせ方次第だ。ほとんどのウッドコアは単板ではなく積層材でできている。異なる素材を組み合わせることで、しなりや強度を調整しているからだ。またカーボンなど先端素材をストリンガーとして挿入する例もある。

【補強材】

ウッドコアの補強材として最も多く使われているのがグラスファイバー。加工がしやすいしなやかな補強材だ。カーボンファイバーは軽量で反発の強い素材。振動吸収性に優れるチタナールはチタンとアルミの合金。それぞれ使い方によってはネガティブな面もある素材をどう生かして使うか、現在各社は技術力を結集している。

監修=秋庭将之(VETCTOR GLIDEプロデューサー)

Text/Chikara Terakura