この眼には見えてたんだ、スキーの未来がね

The Origin of FreeSkiing

フリースキーのオリジン(起源)をひも解くとき、必ず語られるカンパニーと人間たちがいる。その軌跡がそのままフリースキーの歴史となってきたことを、世界中の誰も否定しない。紛れもなくフリーライドのアイコンである「LINE」とその創業者Jason Levinthal(ジェイソン・レヴィンソル)だ。

1990年代後半、スキー界の歴史を覆して以来今日まで、止まらない進化のプロセスのなかでJasonが生み育てたのはLINEやEric Pollard(エリック・ポラード)だけじゃない。現在の「J skis」に繋がる、そのユニークなストーリーに迫った。

"Safe to say that if you enjoy skiing today, J Lev is someone you have to thank for that." - Tetongravity.com

(もしキミがスキーを今、楽しんでいるのなら、Jason Levinthal こそが感謝すべき相手だと言えるだろう)

LINE そのルーツと可能性

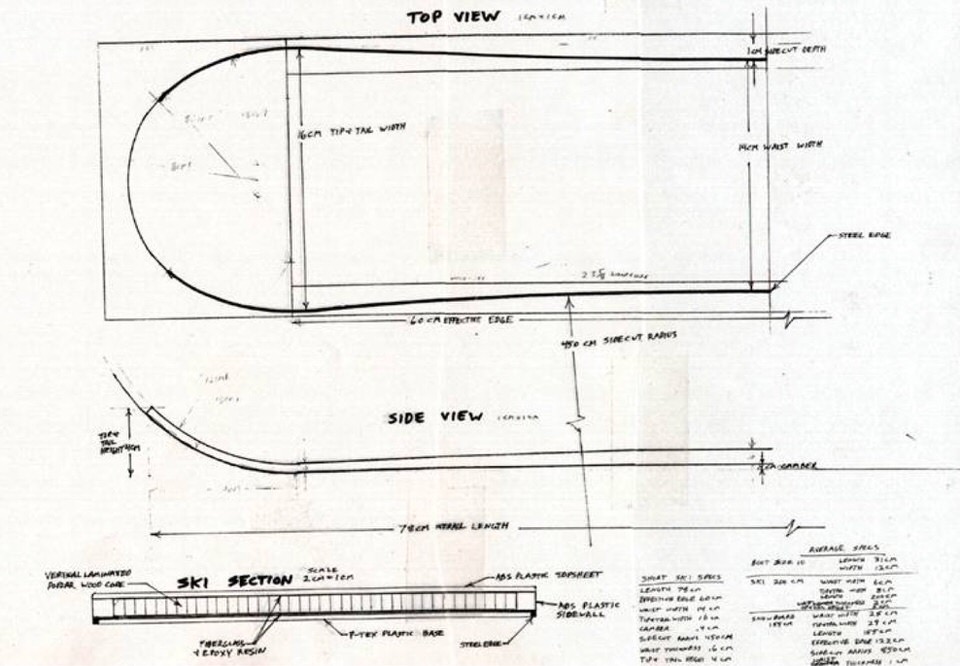

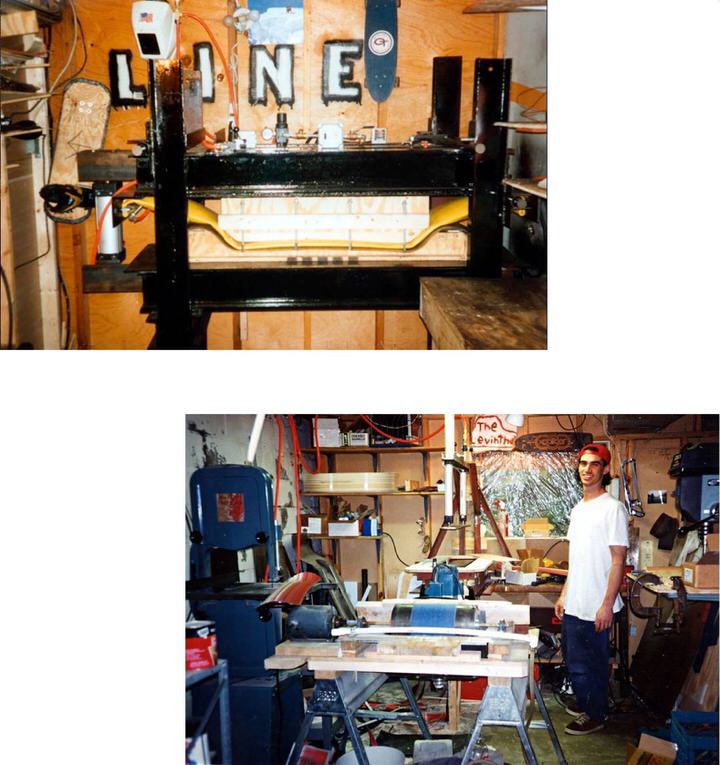

Jason Levinthal、ニューヨークの大学で工学デザインを学ぶスキーを愛する若者のハートとソウルは、斬新なクリエティブと大きなプロジェクトとなって爆発した。そのプロジェクトとは「スキー業界を根本から再構築する」こと。古くからあるビッグメーカーの中に突如として飛び込んだ若いエネルギーの塊「LINE」は1995年に創立された。

スタートはジェイ(Jasonの愛称)の自宅のガレージだった。大学の卒業制作でスキーでもスノーボードでもないショートスキーを創っていたジェイの口癖は「Nothing is impossilble.=不可能なんてない」。

「最後にカタチになったのはツインチップの形状をしたスキーだった。当時それは従来のスキーとはまったく違う奇妙奇天烈なもので、実際乗ってみると、その動きは見る以上に奇妙だった。奇妙の意味は、無限の可能性を秘めているってことだった。そう気づくにはほんの数本のライドで十分だった。僕らはフェイキーで滑り、ハンドレールをこすり、今までインラインスケートでしかできなかったトリックでさえ、ほとんど完璧に、その奇妙なスキーでできたんだ」。

日本から舞い込んだスキーボード1000本のオーダー

1996年の春、Jasonはそのショートスキー「スキーボード」を持ってラスベガスのトレードショウに出展。ディラーたちの目は冷ややかだったという。しかし、その奇妙ぶりに関心を持った一人の日本人がいた。スポーツ用品などを卸売りしている大手企業の㈱エバニューのバイヤー田中氏だ。2週間後、エバニューから驚くべき1000本というビッグオーダーが舞い込む。Jasonはその目を疑った。1000本って? なぜなら、実はそれまでJasonが自分で製作したのはたったの30本だったのだから。

しかしひるむJasonではなかった。このチャンスに将来の可能性を確信したJasonは、大学の同級生やら地元の知人やらありったけの人間をかき集めて、寝る間も惜しんでがむしゃらにガレージでスキーボードを創り続けた。

翌年1997年にSALOMONが「Snowbrade」をセンセーショナルにグローバルリリース。スキー業界のトップブランドの進出に事態は急展開していく。SALOMONの財力を活かした巧みな戦略はスキーボードをヒットさせる完璧なシナリオを持っていた。日本でも「team One-day」というライダーチームが結成され、新しいスキーのおもしろさ、スノーボードに負けない自由さをメディアやイベントで存分に表現した。

長年、日本フリースキー界を牽引してきた上野雄大は、実は当時15歳、このteam One-dayでフリースキーデビューをしている。

熱いハートだけを武器にスキー界にバトルを挑む

「歴史も名前も金もない、あるのはただスポーツへの熱いハートだけだった。それだけを武器に、スキー業界にバトルを挑むだなんてジョークみたいな話だけど、自分たちには他の誰も持っていない若さと情熱、そしてフレッシュなアイデアがあった。そう、スキーの未来へのビジョンさえ僕らは持っていた。これがあれば、今までの古臭いスキーの世界にうんざりしているキッズたちの心をとらえ、リーダーになれるってことを知っていた。

スキーは死んだも同然に見えてた。僕らLINEこそがスキーに新しい命を再び与えることができるって信じていた。それには、まったく新しいやり方で、これまでにないアイデアでやることだ」

たった100㎝足らずの雪の上を走るスペースが生んだものはあまりにも新しく、大きかった。それに乗るだけで一体どれだけ世界が違って見えただろう。今まで見たこともない視界、感じたことのない浮遊感。空への翼として、G(重力)を感じる遊び道具として、自然との接点として、自己表現のツールとして、スキーボードは紛れもなくスキー界に大きなインパクトを与え、新しい世界観を生み出した。

1998年に開催されたESPN Winter X-Gamesで初めてスキーボードが種目として採用され、Jasonもスロープスタイルにアスリートとして出場、540をキメて表彰台にも立った。優勝したのはJasonの親友Mike Nick(マイク・ニック)だ。もちろんLINEのスキーボードに乗り、当時はまだスキーヤーが到達していなかった1080を軽やかにメイクし、アメリカ中を驚かせた。さらに当時爆発的に売れていたUSAのフリースキー雑誌「FREEZE」もスキーボードをフューチャーし、Jasonがレールを滑る写真を記事に採用。スノーボーダーでない、スキーヤーによるレールライドが初めてオフィシャルに承認されたのだ。

スキーボードが巻き起こした世界的ヒットを追い風に、LINEはその独自のスタイルを長いスキーにもコンバートさせた。1998年、初の100%ジオメトリックツインチップスキーをプロデュースする。当時LINEはトップとテールの高さが同じリアルツインチップスキーをつくる唯一のメーカーであり、USAで特許も取得した。新しいスキーの歴史が刻まれたのだ。

すべてはジェイの頭から生まれ、色づけされ、形となり、新しいスタイルになっていった。

「LINEを始めて最初の2年間はタフだったけど、この新しいスポーツの価値を訴え、新しいスタイルとプロダクツを創ることにすべてを賭けていたんだ」

SKI NEEDS THE FUTURE.

そう、スキーには未来が必要だった

ジェイの不思議な‟次が見える目“は、才能とスキルのあるキッズたちを瞬く間にピックアップした。LINEのライダーでいること=新しいスタイルをクリエイトするアスリートでなくてはならないこと。なぜなら、LINEのハートとソウルは、ライダーたちのクリエイティブなパフォーマンスを通じて表現されるから。

この時、LINE SKIの顔となるべくピックアップされたのが若干14歳のEric Pollardだ。

Ericの滑りを見た瞬間、コイツだって思った

「流れるようなメロウなローテーション、ランディング直前までの長いグラブ、その美しいムーブメントとスタイルはあまりにも人と違っていて、彼が一体どれだけの才能を持っているかを知るには十分すぎた。Mt.Hoodで14歳のEricの滑りを見た瞬間、コイツだって思った。当時、スキーボードのライダーを探していたから、すぐにEricにスキーボードを履かせたんだ。

なんでもできたね。ロデオでもミスティでも。それも言葉に言い表せないほどにスタイリッシュに。本当に感動したのを覚えてるよ。Ericのライディングは空中で筋肉を全然動かさないのが特長で、だから流れるようにスムーズに見えて美しい。

Ericは約2年間スキーボードと長板の両方に乗ってたね。LINEがツインチップスキーをリリースしたと同時にニュースクールシーンへ押し出した。すぐWhistler Openのビッグエアで優勝したね。いつもカッコつけててバカやってた16歳のキッズが本当のロックスターになるときが来たってわけさ」

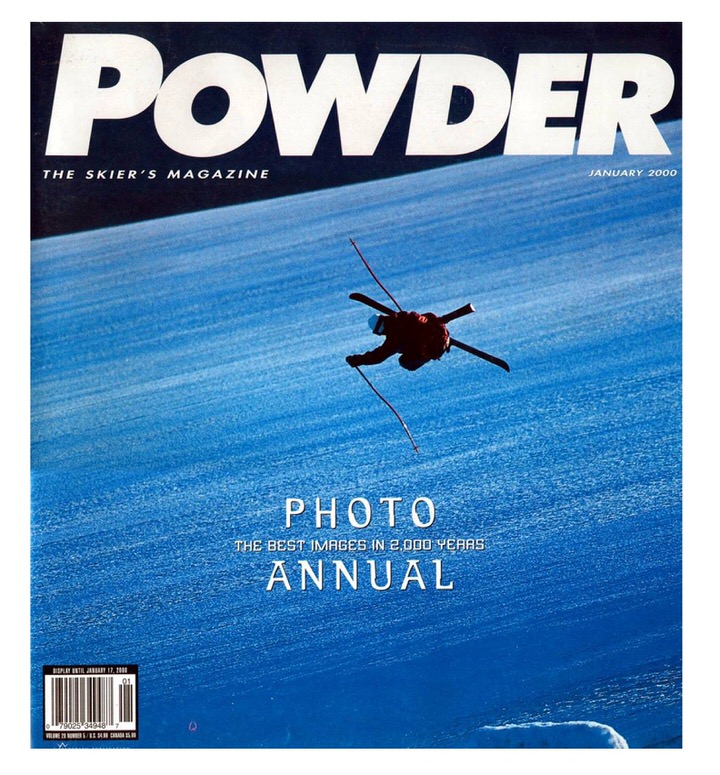

瞬く間にスポットライトを浴びてEric Pollardはスターダムへ駆け上がっていった。時を同じくして、当時すでに革新的なスキーヤーとして有名であり、LINEが初のシグネチャーモデルをプロデュースしたChris Ostness(クリス・オストネス)が2000年、USAスキー雑誌「POWDER」の表紙を飾った。伝統あるスキー雑誌が史上初めてツインチップをカバーに採用したのだ。

比類なき存在感を放つブランドへ

完全に新しい時代が始まっていた。それからのLINEとLINEチームの快進撃はとどまるところを知らなかった。次々と新しいデザインのスキーをリリース、Eric Pollardのシグネチャーモデルも次々と発表されていった。Jasonは語る。

「Ericはいつも自分独自のアイデアを持ってた。それが何年も先をいってた。考えてることも、やりたいということも。何がうまくいって何が使えないか、できる限り実現できるようにいつも考えたよ。その作業はとてもおもしろくもあり、大変でもあったけどね。

だってさ、Ericのヤツ当時は想像できなかったような尖がったアイデアばかりを言ってきたんだ。パウダーの中でパークでやってるようなことをやりたいからって、150㎜の太さで長さが170㎝のしっかりした、それでいてスーパーソフトなクレイジーな大きなロッカーを持つスキーが欲しいとか(笑)。考えられるかい?

ものすごくたくさんのスキーを試作したよ。そのほとんどが誰も見たことのないようなもの、誰も滑ったことないクレイジーなものばかりでさ(笑)。ほとんどジョークみたいなことを、でも僕ら真剣にやってた。でも、その体験のおかげで僕やEricはスキーのデザインをすごく学んだし、エンジニアたちも多くを学んだんだ。それでついに市場でメインストリームとなる、どんなスキーヤーも歓迎するデザインを開発していったんだ」

いつでも一番大事なことは、ライドすることだった。そこから見出される真実を形にすること。その手で板切れ一枚からスキーを創り出してきた匠のスキー職人のJasonと、自由という権利をライディングで主張する若きティーンエイジャーEricの共同作業が生んだ革新的な作品が一本、また一本と増えていった。

LINEはまさにフリースキーのパイオニアとして比類なき存在感を放つブランドへ、LINEチームは‟スタイルマスター”クルーへと成長してゆき、確固たる地位とユーザーによる圧倒的な支持を得ていった。

2006年、LINEがK2の傘下に

LINEの勢いが止まらない。そんなふうに見えていた2006年、LINEは突然K2の傘下に入ることになった。JasonもそのままK2に移管しLINEのマネジメントを継続したこともあり、ビジネス上はK2がLINEを吸収した形だ。これについては多くを語っていないJasonだが、背景にはJasonがどうしても実現したかった革新的なビンディング「Reactor」の開発プロジェクトの失敗があったといわれる。

もともとエクストリームスキーやモーグルの方向性をコンセプトとして強く打ち出していたK2。モーグルをブレイクさせたGlen Plake(グレン・プレイク)やビッグマウンテンスキーヤーのカリスマとも称されたSeth Morrison(セス・モリソン)、Kent Kreillter(ケント・クライトラー)らをライダーとして擁し、コアなスキーヤー層に支持されていたK2。そのK2にとっては、LINEのような大衆的なヤングキッドが熱狂支持するストリート系のブランドは、マーケットを拡大するには絶好の商材だったに違いない。

K2に抱えられながらもベースは地元の東海岸のBurlingtonに置いたままLINEをマネジメントしていたJasonに、すぐにK2プレジデント(社長)から大きな相談が持ちかけられた。

K2プレジデントの挑戦? 受けて立ったさ

「『Hey, J コレ、なんとかしてくれないか?』って言うんだ。彼が持ってきたのが真っ黒い塊。よく見るとRaichle(ライケル)ブーツのモールド(鋳型)だった。ライケルからモールドを買ったんだけど、これを売れるように市場に戻してほしいって。でも使える金はまったくないんだ、LINEのリソースを使ってなんとかしてくれよって。その時、K2に居た300人の社員の誰一人として、その仕事はやりたくなかったんだよ(笑)。

ライケルっていえば昔からゴリゴリのアルペンレーサーのためのブーツで、アルペンW-Cupで表彰台に上がっていたダウンヒラ―のボディ・ミラーによって、その性能は証明されていた。僕もあの独特のワイヤーのホールド感と柔らかいフレックスが好きで、ライケルを履いていたんだけどね。

フレックスが柔らかいってことは、衝撃を吸収してくれるから実はフリーライドにも好都合なんだ。それに実際、知ってるヤツはその良さを知ってたし、Seth Morrison(セス・モリソン)も愛用してた。それにe-bay(USAのオークションサイト)じゃマニアには売れてた。

初年度で2万足売ってくれって言うんだ。「キミみたいな人間が興味を持ってやるんなら、いけるんじゃないか? どうだい?やるのか、やらないのか」って。まるでK2のカルチャーに入った自分への挑戦状さ。もちろん受けて立ったよ。「ああ、やるよ」って。なぜって僕はLINEだけじゃないんだって、自分のスキービジネスの実力を証明したかったからさ。僕は信じてた。ライケルのモールドなら自分がK2で手掛ける仕事として不足はないぜって思ったんだ」

2008年、FULLTILT(フルティルト)ブーツ誕生

仕掛けたのは Jasonだった

「そこからはチャレンジだった。自分への問いは、"この古い臭いブーツを物理的な変化をさせずに、どうやってクールなニュープロダクトとしてマーケットに戻すのか”。モールドはいじれないからね。それに、ライケルって超古いじゃん、そもそもフリースキーのブーツじゃないでしょってイメージが、キッズたちの中じゃ凝り固まってたからね。

そんな逆風の中で僕の出した答えは‟NIKEのようなクールなアイテム“として見せることだった。目指すはNIKEスニーカーとそのカルチャーだ。もはやファッションのように見せるために、グラフィック、シルエット、デザイン、色使い、タンの仕様、すべてにおいてスキーブーツじゃ業界の誰もやってこなかったユニークなものを考えた。ライケルのモールドを生かしたまま。

その結果、FULLTILTは突出した存在感のあるブーツになった。

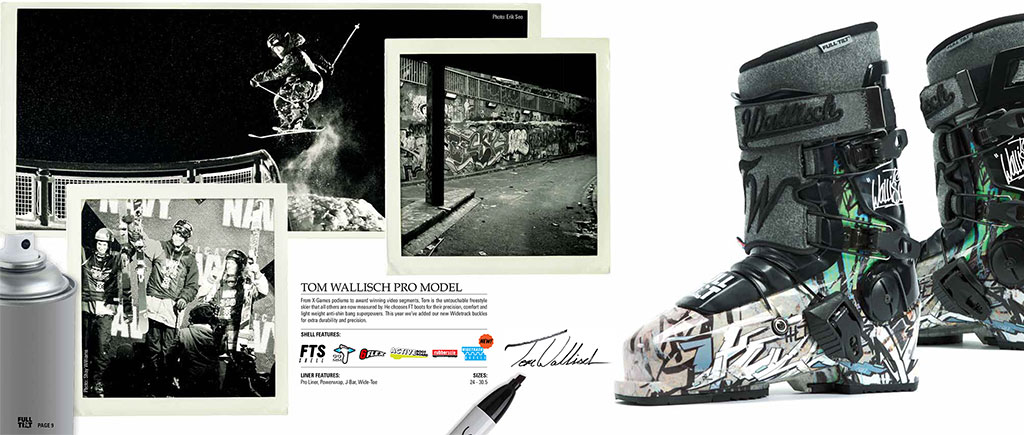

そしてマーケティングだ。でも使える金はまったくない。使える資源といえばLINEで培った業界のセールスコネクションと、あとはもうプロライダーしかない。でもライダーを使えば、イメージへの影響力は計り知れないことはわかってた。これには文句なし、K2の顔でもあり、カリスマ性のあるセス・モリソンだ。ビッグマウンテン・エクストリームスキー界のロックスター、セスを初代のメインキャラクターに立ててストーリーを書き上げていったんだ。その次はフリースタイルのコンペでも活躍していたTom Wallisch(トム・ウォリッシュ)だったね」

「スキーと違ってブーツは厳密な契約をしてるプロはほとんどいない。

『今、履いてるブーツ気に入ってる?』

『No? そうなんだ、ふーん、じゃこれはどう?(FULLTILT差し出す)』

『好き? そっか、ならどーぞ! やるよ』

It’s done!(いっちょあがり!)これで終わりさ(笑)。その頃、ちょうどSNSがカラフルに広がり始めた時だったから、SNSを使って発信していったんだ」

こうして2008年、FULLTILT(フルティルト)ブーツは誕生した。今やフリースキー界のトップブーツブランドとして絶大な支持を誇るFULLTILTは、実はLINE創業者Jasonの手によって生まれ変わり、再びスキー界にその姿を一新して復活したのだった。

This new ski company J,

with a mission to do things different in skiing.

この新しいスキーカンパニー”J“のミッションは、スキーにおいて「違う」を実行することさ

ここからはインタビュー形式でお届けしよう

ーFULLTILTがジェイのプロデュースだってことは聞いてたけど、こんなエピソードがあったとはね。おもしろい!

Jason:ああ(笑)実際におもしろい仕事だったよ。自分がLINEで培ってきたスキービジネスの腕前もK2で証明できたしね。初年度は何足くらい売ったかなぁ~。3万足くらい売ったと思う。

ーFTブーツは日本じゃフリースキーヤ-に大人気だよ。

Jason:えええ? そうなの? それは全然知らなかったな~。日本でそんなに評価されてるなんて素直に嬉しいよ。

ーでも、そんな成功を収めていたのに、どうしてK2を離れたの? ジェイは8年間K2にいて、2013年に自分のカンパニー”J“を設立したよね。

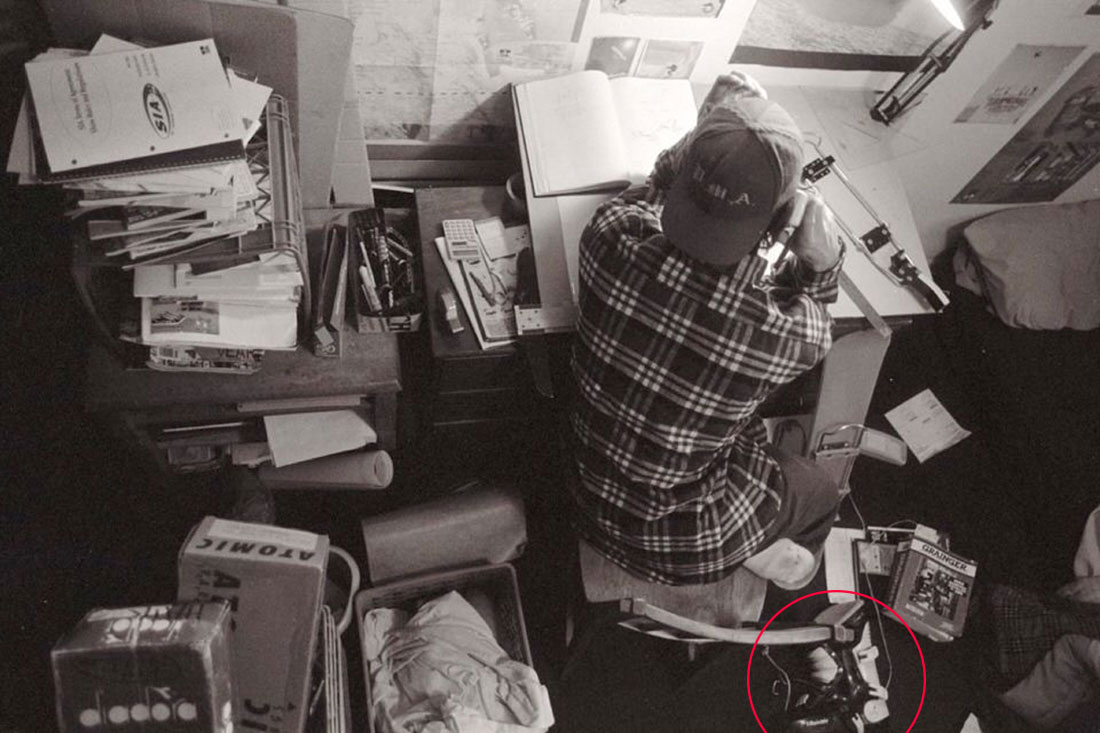

Jason:そんなタイミングだったんだ。もう17年も同じことをやってきた。LINEではやれるだけのことをやって、実際、自分の家のガレージで数千本を創っていた頃から、4万ペアを世界中で売るまでに大きく成長させることができた。

これまで、自分が愛してやまないスキーっていうスポーツを前進させるために執拗なくらい夢中で働いてきた。世界中で最もスマートなエンジニア、先端技術を持つファクトリー、レジェンド、パイオニアといわれる世界最高級のアスリートたちとコラボレーションしてきた。創ったスキーのプロトタイプは1000本以上にもなるよ。

K2は本当にメガカンパニーで、すごくいい会社だけど、あまりに大きいゆえにどうしてもいろんな制限があったんだ。K2では、自分の可能なクリエイティブの限界と動きのスピードの限界に達したと感じたんだ。それに自分の中にはいろんな新しいアイデアがあった。その頃、eコマースが出てきてネット販売が強くなる始まりの時期だった、SNSやデジタルメディアも普及してきて、もうこれまでと同じことをやってる場合じゃないって思ったんだ。それで再び自分のカンパニー”J“を立ち上げたってわけさ。でもまたすべてをゼロから始めなくちゃいけなかったけどね(笑)。

自分の心からやりたいことをやるのが”J”さ

ージェイは同じところには留まっていられない人だものね(笑)。

Jason:そうなんだ(笑)。自分の心からやりたいことをやりたかった。僕が信じたことを実現するのが”J“で、そのミッションは、スキーのすべてにおいて、これまでとすごく違うことをすること。

-具体的にはどんなこと?

Jason: まず、これまでの常識を覆すようなスピードで革新的なプロダクツをマーケットに投入する。1年ごとのモデルチェンジなんて遅すぎるんだ。意図的に少ロット(量)のリミテッドエディションを製作して、一本一本に製造番号を与えて、自分の手描きのサインも入れるんだ。それによって、そのスキーを使うユーザーは自分が選ばれたスキーヤーのような特別感を覚える。モデルやブランドへの愛着心を抱いてもらって、リピート率の高いロイヤルカスタマーに育ってもらうんだ。

それに僕はユーザーと創り手の間に入るもの、販売代理店、セールスマン、ショップ、全部をカットした。ダイレクトにユーザーに売ることでビジネスサイクルは劇的に速くなり、デリバリーも当然早い。中間コストがない分、値段もリーズナブルに設定できる。でもウェブサイトだけで安くはない買い物をするのはちょっと冒険だろうから、スノーリゾートを拠点にデモセンターを設置して、実際にユーザーが試乗できるシステムを整えたんだ。乗り味を確かめて気に入れば納得して購入できるからね。この仕組みはユーザーにとっては嬉しいはずさ。

そして、ユーザーをお客様じゃなくて仲間として位置づける。ユーザーとホームページやSNSを通じてリアルタイムに対話して、彼らのフィードバックを大切にして、開発も含めてマーケティングやプロモーションに活かす。

そしてユーザーは僕が日々やっていることすべて、ビジネスの成功も失敗も何もかもを包み隠さずFacebook、Instagram、Twitterなんかで見ることができるようにしてる。

FOLLOW @J_SKIS ON INSTAGRAM

僕がスキービジネスを通じて学ぶことは、みんなも学べる。スキーカンパニーの経営がどんなものかも見せることで、ユーザーたち一人ひとりがJのパートナーオーナーだと思い、パートナーとして、僕ら一緒にこのスポーツのソウル(魂)や楽しさを世界中に広げていこう、そんなふうに感じてくれてる。実際、スキーを買ってくれたユーザーには一人ひとりに手描きで感謝のサインをしてメッセージカードを入れてるよ。

今、そんなふうに、”J“は、独自のコミュニティを構築して、とてもうまく回っているんだ。

▲Jason のInstagramより・100本のコラボ限定モデルがわずか6時間で完売

▲Jason のInstagramより・一人ひとりに手描きのメッセージを送る

ネット空間ですべてが完結。アラスカの映像もプロだっていらない。

もうそういう時代なんだよ

ー確かにウェブサイトhttps://jskis.com/を見ると、そのスタンスがよくわかるね。

Jason:今はウェブサイトひとつでビジネスの全部が完結さ。代理店やショップとのやりとりもなければ展示会もない、オフィスだっていらないくらいだよ。COVID19のせいでもあるけど、もう1年まったくオフィスに出勤してないよ(笑)。でもビジネスは日々普通に進行してる。フルリモートで、この自宅の部屋がそのまま世界マーケットさ。

そう、プロライダーだっていらない。だって今は、誰もが携帯画面をサッサッサッとスクロールし続けてるだけで、誰もX-Gamesなんて見てないし、興味ないんじゃない? 自分たちで滑ってる動画を撮ってパッと投稿して、それが最高。素人それぞれが自分のフィルムカンパニーみたいなものだよ。

アラスカでヘリを飛ばして空撮した夢のようなパウダーラインの映像が、スマホで見てたら、14歳のキッズがヒップホップダンスしながらバックフリップ飛んでる動画のほうがバカバカしくておもしろくてアクセスを集めたりする。もうそういう時代なんだ。だからスキームービーとか雑誌とか、もうほとんど成り立たなってないんじゃない。

以前は「TGRにフィルミングしてもらうために何百万」「POWDER誌の表紙に採用するなら何百万」とかが普通だった。実際、僕らが4FRNTを持っていた時なんてTGRに撮ってもらうのに$20000(200万)も払ったんだぜ! それでもらったセグメント素材はたったの40秒だよ、そんなのゼロと一緒じゃないか。クレイジーだよ、でもそれがシステムだったんだ。ああ、4FRNTじゃホントもったいないことをしたよ。

仲間とブランドを救うために「4FRNT」を買った

自分のビジネスの実力をPROVE(証明)するためにもね

ーそうそう! そういえば4FRNTをジェイ買ったんだよね。でまたベンチャー企業に売却したとか。

Jason:ああ。いや~あれは本当にヤバかったよ(笑)。4FRNTは2002年に始まったライダーズカンパニーだったけど、なかなか思うようにいかなくて倒れそうになってた。2017年の時点でそれまでの15年の間、何ひとつ利益が出せてなかったんだ。

投資家から資金調達して15くらいの代理店を通じて100店くらいのスキーショップにわずか5000~6000本を卸して、プロライダーはアラスカにムービー撮影に行って…毎日毎日、金を捨てるように失くしていくだけだったんだ。投資家たちもいくらたっても回収できなくて嫌気がさしていったんだ。もう誰も投資をする人もいなくなって、さじを投げられちゃったんだ。

僕がその話に絡む必要はなかったといえばなかったんだけど、彼らがもうあきらめてビジネスを止めるってところまで追い込まれた時、思ったんだ。だって僕らLINEと4FRNTは、当時、ライダーズカンパニーの先駆けで、同じUSA東海岸がベースだったしね。4FRNTってブランドが好きだったからさ、このまま消滅するのはあまりにも残念だって。

パッション(情熱)を共有していたからね。自分が救うしか方法がないって思ったし、なんとか建て直したかった。自分には4FRNTが再生できるアイデアがあったんだ。ちょうどその頃、時期的に僕の始めたJ Skisでは代理店販売じゃなくてダイレクトマーケティングを始めていい頃だってわかっていたからさ。

そこで4FRNTを立ち上げたMatt Sterbenz(マット・スターベンツ)に、まず最初にしなくちゃいけないことは、ショップから入っていたオーダーのすべてをキャンセルすることだって言ったんだ。3年前の7月だったな。みんなでキャンセル電話をしまくってすべてをゼロに戻してダイレクト販売に切り替えた。もうライダーのムービー撮影も、イベントのスポンサーも全部なしだってストップさせた。あれもこれも全部ね。そして3年後、なんとかサバイブできたんだ。

▲Jason のInstagramより・J と4FRNTの同時マネジメントは地獄の忙しさだった

でも、その3年間は本当にタフだったし、真夜中まで連日働いた。その間ずーっとストレスで押しつぶされそうだったよ。自分のブランドのJ Skisはもう一人の相棒に任せて、自分はひたすら4FRNTのために働いた。でも僕は、この人生でずっとスキービジネスを前に推し進めること、自分がやれるんだってことを証明することに賭けてきた。だからあきらめるわけにはいかなかったんだ。そしてついにギリギリながらも収支のバランスを健全な状態に戻すことができた、その瞬間に「All right! I’m done!」(よし、もう十分だろ、はい終了!)って手放したってわけさ(笑)。

ー友達を助けるためにそこまでやったんだ。

Jason:友達もブランドもね。あと自分自身の力と、自分が信じていた新しいビジネスのやり方を証明したかった。代理店販売は金を失くすだけで、ダイレクト販売は利益をあげることができるんだって。作品としていいプロダクトであっても、誰も使ってくれなくちゃ意味ないし、利益が出ないならビジネスとはいえないじゃない。でも自分は別にビジネスを突き詰めていきたいんじゃなくて、機能することをやりたいんだ、機能させるようにしたいんだ。絶対にあきらめないでね。

ーそんなジェイが最も影響を受けたのはどんな人だろう?

Jason:ビジネスキャリアの上ではBurtonの創始者のJake Burton(ジェイク・バートン)だね。僕の地元Burlingtonは、Burton本社のある町なんだ。だからちょくちょく本社には遊びに行ってたよ。もちろんJakeとも話したこともあるよ。彼がスノーボードに対してやってきたことは自分にすごいインスピレーションを与えたと思う。

僕がどんな人間かって?

―ジェイは自分自身をどんな人間だと思う?

Jason:はは、おもしろい質問だね。僕は16歳の息子よりスーパーハイパーで、興味関心のスパンが短い。変化し続けることが好きで、留まっているとすぐに退屈になっちゃうんだ。でも飽きっぽいからこそ、どんどん次のおもしろいこと、新しいことへのクリエィティブな感性が働くんだよね。だから、それっていいことだと思ってる。何かをオペレーションするよりも新しいものをクリエイトすることが好き。いつも忙しくしているのが心地いい。考えることが好き、特に物事を違った視点で見たり考えることが大好きなんだ。

ーそうだよね。そんなジェイの大事にしていることは?

Pretty much don’t give up. Think different. Try things do different. If you fail, just go get up and try again in a different way, eventually you will figure it out.

(限りなくあきらめない、かな。違ったように考えること、違った方法でやろうとすること。もし失敗したら、ただ起き上がって違うやり方でやればいい。そのうちにわかってくるから)

-そういえば、Ericが自分のブランド「Season.」を始めたよね。どう思ってる? それにジェイがK2を辞めて”J“を始めるときに、Ericは誘わなかったの?

Jason:ああ。Ericは当時K2のLINEですごくいい感じでやってた。だからLINEから最大限を得るほうが彼にとっては最良の選択だって判断しただけのことだよ。Ericは、僕がいつでも喜んで歓迎することを知ってた。それで十分だったんだ。

そしてEricの新ブランド「Season.Eqp」、いいんじゃない~。僕らLINEに居た頃は、僕は忙しくて全然滑れないのにEricはいつも滑ってた。今度はそれが逆になったんだ。これは愉快さ(笑)。Ericお気の毒に、滑る時間なんてなくなるはずだよ、きっと。僕は悠々とたくさん滑るぜ! Ericごめーん、頑張れよー(笑)。

-そういえば、”J“のスキーは日本からでも買えるの?

Jason:もちろんさ。オンラインで注文すればハイ完了。ただ日本へのデリバリーコストが$200(2万円くらい)かかるけどね。日本といえば白馬のSKIBUM Guy(スキーバム商会・代表の稲葉氏のこと)が興味を持ってコンタクトしてきてくれてね、彼は物好きというか、もうほとんどクレイジーだね(笑)。J Skisを扱いたいんだって熱心にBurlingtonの僕のところまでやって来たんだから。彼は僕のスキービジネスを通じて夢を実現させるスピリッツに共感してるみたいなことを言ってた。

-スキーバム商会さんのウェブサイトでJ Skis販売してるね。

Jason:そうそう、白馬でデモセンターもやってくれているよ。ぜひ乗ってみてよ。どれもおもしろいスキーに仕上がってるからさ。

-これからのビジョン・目標は?

Jason:いっぱい滑ることさ!(笑)

It's just skiing.

たかがスキー、されどスキー。だろ?

ーJason Levinthal

Special thanks to Jason Levinthal

聴き手:Chise Nakagawa(CAST)

インタビュー収録:2021年6月8 日

インタビュアー/編集

中川知世 Chise Nakagawa

大学では体育会スキー部に所属しアルペン競技に没頭。のち山と渓谷社でスノーボード雑誌の製作に携わり、アラスカや北欧・ヨーロッパなど海外を旅まわる。1999年、USAの「FREEZE」と提携しフリースキー雑誌「Generation-X」を創刊。X-Gamesやフィルムメイキングを追いかけ世界を駆けまわっていた。USAを拠点にLINEチームと行動を共にしていたこともあり、Jason Levinthalは当初からのソウルメイト(大親友)。