Revelstokeを拠点にする佐々木悠(右)とチャック(左)と

早朝から日が暮れるまで撮影をする植木鹿一

Photo&Caption=Tempei Takeuchi

ライダーとして高みを目指しながら、国内においてフリーライドカルチャーの定着を目指して奮闘する植木鹿一。

25歳からライダー活動をスタートした彼は、これまで海外でも通用するライダーを目指し、無我夢中でこの10年近くを駆け抜けてきた。

若手とは言えない年齢になったいま、向上心の高い若いスキーヤーの力になりたいと、自身の経験やしくじり部分を語ってくれた。

【Profile】

植木鹿一●うえきしかいち

1985年、千葉県出身。刺激的な斜面を求めて北米・日本・ニュージーランド・ヨーロッパと世界中を飛び回り滑り続ける。とくにここ数年は山の奥深くへ入り込み滑るクライムアンドライドに傾倒。より大きな斜面へのチャレンジに情熱を燃やす。ライダー活動と平行して、白馬コルチナで行われているJAPAN FREERIDE OPEN(以下JFO)のオーガナイザーとして立ち回り、企画から運営までを担う。北米で触れたフリーライドカルチャーを日本でも根付かせたいという想いを胸に、カナダから国内のフリーライドシーンの盛り上げる。

https://www.instagram.com/shikaichiueki/

Sponsored:Sweet protection, Hestra, Arva , board butter glide wax , Fintrack north America ,つばさ鍼灸接骨院

カナダ・ゴールデンを拠点に滑り続けるスキーヤー植木鹿一

ブリティッシュ・コロンビア州の東端、車を走らせればすぐアルバータ州というカナダ内陸部の小さな街・ゴールデン。ここに拠点を構え活動しているのが、北米の山々を滑るフリーライドスキーヤーの植木鹿一だ。

現在37歳の彼は、25歳のときにカナダ・ウィスラーへ渡った。18歳から本格的にスキーをはじめ、パークライディングにはまったが、ウィスラーに住んでからは、ビッグマウンテンの大会、いまでいうフリーライドの大会に出場し、海外で通用するプロライダーを夢見て活動を続けてきた。

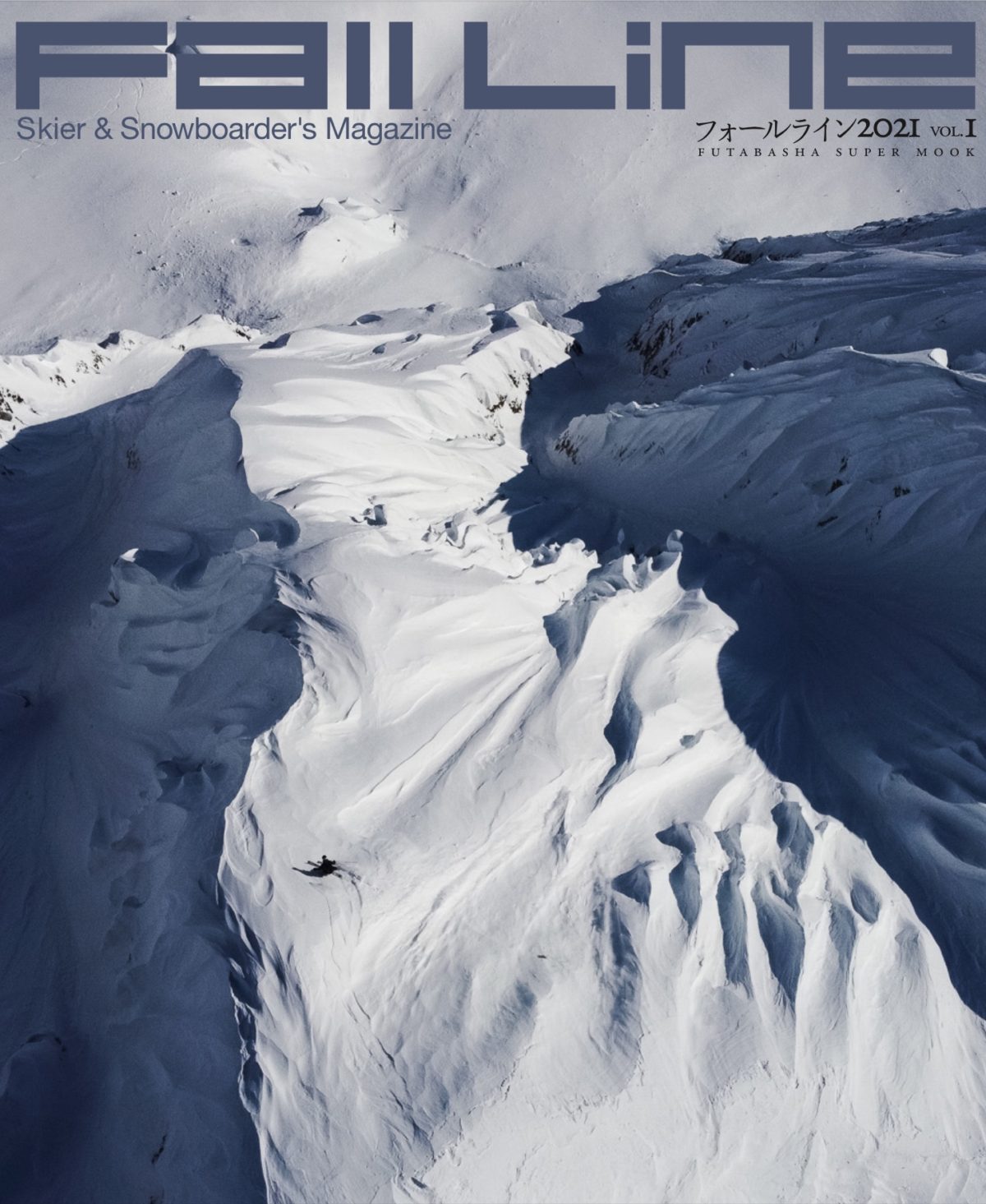

ここ数年は、フリーライドの大会出場から撮影活動へと軸足を移し、アラスカやユーコン準州、といった各地へ足を運び映像を残したり、Fall Lineのカバーショットを獲るなど撮影活動に精を出してきた。

同時に、仲間とともに白馬コルチナで開催されているJAPAN FREERIDE OPEN(ジャパンフリーライドオープン以後JFO)を主催するなど、幅広く活躍している。この2年はコロナ禍で移動の制限が出てしまったとはいえ、滑り続けた結果、様々なメディアでフィーチャーされることも増え、一般的にイメージするライダーという立場で、毎年できる限り新しいことをして充足感を得て成長してきた。

ただ、10年前からインターナショナルライダーのレベルに達したいと活動してきた植木にとって、現在地に悩みを抱えている。

滑りのレベル、スポンサーなどの環境、成績など、なかなか思い描くレベルに届いていない。現在、スウィートプロテクションやアルバなど北米のディストリビューターからも物品提供を受ける植木だが、まだそのトップチームに食い込むには至っていない。北米や欧州の本国と契約を得るには、日本でのメディア掲載だけでなく、北米をはじめ場所を問わない露出も必要だ。

37歳という年齢のタイミリミットも感じている。インターナショナルライダーとして活躍するライダーの多くは20歳前後。歳を重ねるほど、高い実績を残していたり、フリーライドコンペティションでトップを担ったりしている者しかライダーとして活動をしている者はいない。

いまの自分の体力、スキー技術、経験、メンタル、活動するための金銭面などを考えると、最前線のフィールドに立ってパフォーマンスを発揮できるのは、ここ数年がラストチャンスだと捉えている。

北米で10年あまりフリーライドスキーヤーとして活動を続けてきた植木鹿一が、いまだからこそ若いフリーライドスキーヤーたちに自身の歩みやこうしたら良かったというさまざまなことを伝えたいと話をしてくれた。

プロライダーを目指すなら「10代から海外へ行って滑り込もう」

「日本のフリーライドスキーシーンで、僕のようにメーカーのプロライダーと呼ばれてる人達のほとんどが僕と同じように物品契約だと思います。

他の仕事をしないで、ライダーとして生活が成り立っているのは、さらに絞られるので、仮にライディングだけで生活するということをプロライダーの定義とするならば、ほとんどいないのではないでしょうか。

若手に実力がついてきて結果を出した時に、それに対する報酬が、ステップとして全く用意されていないいまの状況だと、モチベーションを維持したり、次の段階へ進んだりするのは難しいのが実情だと思います。

また、メディアに滑りの写真が掲載された時に、ライダーへ入ってくるお金は基本的に1円もありません。ライダーにお金を払う仕組みになっていないのが現状です。

一方、ライダーに目を向け、例えば北米はどうかというと、トップライダーはしっかり生活できています。ただ、トップライダーというのは、一流フィルムに出ていたり、フリーライドワールドツアーで結果を出していたりというレベルです。

いわゆるメーカーのライダーページのトップに載っている人達ですね。北米でもその下にいるライダーは、みな夏は何かしら別の仕事をしています。なので、生活できているライダーのレベルで言うと、日本も世界もそう変わらないと思います。

だから、僕達ライダーは、そのレベルを目指さないといけないと思うし、きっとそれがプロと呼ばれるライダーのレベルです。ジュニア世代でライダーを目指す人はとにかくそこを見て、できるだけ早く海外へ出て、高いレベルのライダーと滑るのが一番です。

10代から20代でいろいろとやりきって、30代からその経験をいかした道を選ぶのが、スキーヤーとしてのセカンドライフの道筋が広いと思うんです。

じゃあ、自分には何が足りなかったんだろうと振り返ると、どう動いていいか分からず、まず一歩踏み出せなかったり、日々忙しく一生懸命やっている間に、目の前のことで手一杯になったり、目標がずれたりというのがあります。

僕の場合はケガをしていた期間が長かったので、そのリカバリーに時間をかけていたというのもあります。若いうちから実力を高めるのはもちろん、幅を広げる活動、発信力やスキーを続けられる環境作りが必要じゃないかと思っています。

そのことに30歳を過ぎてから気づいてから、大会を企画したり、積極的にメーカーの担当者に自身のポートフォリオを送ったりするようになりました。例えばブラッククロウズへは、国内のディストリビューターではなく、本社のインスタグラムへ何回もダイレクトメッセージ送りライダーになりたい旨を伝えています。

惜しいところまではいっていますが、正直なところ大会での目立った戦績や、代表的な映像発信などが僕にはないので、いまのレベルだと取り合ってもらうのはなかなか難しいです。

北米のスキーヤーと一緒に滑っていると、すべてが桁違いです。見ているラインが違えば、クリフから飛ぶ距離も大きいし、滑るスピードもとにかく早い。ヨーロッパの選手はレーシングのバックボーンがあると思うんですが、カナダやNZの選手はそういうのはないのに、なぜか上手い(笑)。

やはり小さい頃から制約の少ない斜面があり、そこを同じような思考をもった仲間と一緒に滑っていることは大きいと思います。僕にはそこのアドバンテージを埋めることはできないので、改めてのり子さん(福島のり子)に、外足にしっかり乗ることやスタンスなど、ターンの仕方やポジションを今さらですけど教わっています」

カナダで体感したスキーを日本でも広げたい。そんな思いから生まれたJFO

カナダのフリーライドカルチャーにどっぷりと浸かった植木が仲間の中塩順大、大池琢磨、中島力らと2017年から始めたのが「JAPAN FREERIDE OPEN」、通称JFOだ。

同時期に国内で開催されたFREERIDE WORLD TOUR(フリーライドワールドツアー以後FWT)と並んで継続しており、国内でのフリーライドスキーの盛り上がりを担う一翼になっている。

とくにスキーオープンクラスはエントリー開始から1時間も経たずに、出場枠が埋まるほどの人気イベントだ。

植木が親しんできたカナダのスキーは、上級者もビジターも分け隔てなく日本で言うところのフリーライディングを楽しんでいる。ジャンプをしたり、飛んで回ったりばかりではなく、雪が降ったらいい雪を滑り、朝イチのグルームを楽しみ、ツリーも急斜面もチャレンジする。

たまにはスキー場内のハイクアップゾーンでアドベンチャー。スキーヤーの8割がフリーライドの板を履きながら、そうしたスキーが標準の感覚。

そんなスキーで育ったキッズ達は必然的に斜面の見方も変わり、どんな斜面もコントロールして滑り降りられる。

JFOにジュニア部門があり、競い合う大会に加えて、トップ選手とのセッションがあり、雪崩や安全面について学ぶワークショップを行っているのも、そうした滑り手を増やしていきたいという思いもあってのことだ。

「5年間やってきて良かったなと思うのは、始めた時に出場していた人はやっぱり30~40代が中心だったんですけど、2年目にジュニアクラスを設けてからはテンラ君(勝野天欄)が出てきました。ダイチ君(古谷大地)やコウガ君(星野洸我)といった他の選手も後を追うように現れ、いまはジュニアクラスから出てきた選手たちがトップにいます。

ジュニア選手も年々上手くなっているし、その彼らがテンラたちを見て、憧れているだろうっていうのも目に見えてわかります。その線を切らさないようにするのもJFOのひとつの目的と思っています。

決して(大会を)若い子だけのものにしたいわけじゃないですけど、そうなった方がやっぱり年代のバランスがもっと良くなります。世代を問わず条件が同じで競い合えるスポーツってなかなかないと思いますから。それに若い子が輝くと、オジサンたちのいぶし銀な雰囲気も効いてくるはずです。

コロナ以降、日本へは行けてませんが、そういうフリーライドが好きな人達が集まれる場所があるって大事だなって、カナダで独りでいると改めて思います。普段は違う場所で滑っている同士がコミュニケーションを取り合い、人の滑りをみて刺激を受けたりなど、いろいろな気持ちが交差するきっかけになっているはずです」

と植木は語った。

開催当初はJFOの方向性にも迷いがあったという。アスリートが世界に繋がるような大会にするのか、それとも育成に重きを置くのか、もしくはトップ選手のライディングを見せるようなスタイルにするのか。正解がないなか、ひとつの契機になったのは、同時期に開催されたFWTだ。

FWTは世界共通のフォーマットに基づき、各大会でポイントを加算することで、レベルの高い大会へと段階を追って参加できる仕組みだ。

すでに20年以上に渡ってノウハウを積み重ねてきたFWTが日本で行われることによって、JFOはTOP選手が輝く場所でありつつも、フリーライドに興味を持った人が一歩足を踏み出すきっかけや普段から楽しんでいる人の気兼ねない発表の場としても成立している。

これからのJFOについて、植木はこう続ける。

「ジュニア世代が継続して大会にチャレンジしてくれたら嬉しいです。そのことでライダーの層が厚くなって、シーンが面白くなったら良いなと思います。かっこよくて、新しくて、純粋に楽しんでて、そして新しいフリーライドを見せてくれるのはいつも若いスキーヤー達です。

いまの日本のフリーライドシーンは年齢が高いけど、他のスポーツと同じで体のピークは20代。おじさんばかりではなく、20代の現役ライダーがもっともフィーチャーされて、メディアに出て、シーンを引っ張ってくれる。そういう若い芽がたくさん出てくることが大切だと思います。

もう一方は、大会や競技としてのフリーライドだけじゃなくて、僕たちが知っている多面で魅力のあるフリーライドを表現して伝えていきたいです。競技思考に偏りすぎない。門は常に広く開けていたいです。

本当は大会を増やしたり、大学のスキー部やジュニア世代をもっと引き込むアイデアを盛り込みたいですが、いまはそこに100%注力できていないですね。自身のライダー活動もありますから」

拠点にするゴールデンでの生活とこれから

植木がウィスラーから拠点を移す際に最初に目星を付けていたのはレベルストークだったという。サミー・カールソンや佐々木悠をはじめ、トップクラスのスキーヤーが在住し、スキー場はスティープな斜面が長く続く北米でも稀有な存在だ。BCエリアには急斜面をはじめ、クリフやピローといった豊かな自然地形のある斜面が点在し、飽きることはない。

それでもレベルストークから更に東へ行ったゴールデンを選んだのは、植木のパートナーの意見を汲んだこともある。加えて、ゴールデンを起点にするとスキー場の選択肢がいくつかあり、滑るのに最適な山が多いのも魅力だ。日本と違い、カナダはそれぞれのスキー場の間隔は遠い。2時間車を走らせて、隣のスキー場にたどり着けるのは稀な環境だ。

その点ゴールデンは、FWTの会場にもなっているキッキングホースがあり、東に1時間半ほど行けばレイクルイーズ、西へ2時間行けばレベルストークがある。それになんといっても雪質は格別だ。滑った後の雪がいつまでも雪面に落ちることなく、煙のように漂う通称コールドスモークと呼ばれるレベルストークの雪質。キッキングホースのあるゴールデンはそれよりもさらにドライな雪が降り積もるという。

そんなゴールデンに住む植木鹿一。住まいはウィスラーから牽引してきたセルフビルドのタイニーハウス。隣に家が目視できないほどの広い土地にポツンと佇み、周囲にはなにもないところで暮らしているから、家から一歩出れば大自然だ。冬のスキーはもちろんのこと、オフシーズンは大工仕事の傍ら、少しでも空いた時間を利用してMTBで走ったりと、毎日気持ちよく暮らしている。

ウィスラーにいるときは、大きな日本人コミュニティのなかで生活することがほとんどだった。誰かと一緒に滑ったり遊んだりする時も日本人が多かったが、ゴールデンに来てからは、地元のカナダ人バディと滑ったり遊んだりすることが増えたという。そのあたりも拠点を変えて生活が変わったことの一つだ。

こうしたライフスタイルを送りながら、インターナショナルライダーを夢見て活動する植木鹿一。いまはライダー活動に重きをおくため、時間を割くことが難しいが、今後は機会を見つけて自分が培ってきた経験を下の世代に伝えていきたいという。

「フリーライドスキーヤーって、自分の好きなことや心地よいことを知っていると思います。自然のなかで遊ぶ面白さを感じ、人は自然のなかで生きてると心から思え、世界が自分とつながっていることを、スキー持って旅して肌で感じられます。そういう感覚を持てるのって、僕たちスキーヤーのなかでは普通だけど、社会から見ると意外と稀有で素晴らしいことだと思います。

日本のジュニア世代には、ただゲレンデを滑ったり、競技としてのスキーに触れるのではなく、スキーの幅を広げてもらえるような機会を、これから時間を作って伝えられればと思っています」