Photo:Tony Harrington

日本のスノーシーズンが終わっても、まだまだ滑り足りない! 1年中、雪山にいたい!そんな熱いスキーヤー・スノーボーダーにとって気になるのが、真夏に滑れる南半球。日本からいくと地球の反対側・南半球のニュージーランドやオーストラリアでは6月に入って、いよいよ2023シーズンが始まった。日本の夏に滑れるニュージーランド・オーストラリアでの海外スキーとはどんなもの?

日本の夏に本格的にパウダーやバックカントリーが滑れる!

6月から始まるニュージーランド・オーストラリアのシーズン

南半球のニュージーランド・オーストラリアは、6月~10月がスノーシーズン。どのような雪山とスノーリゾートがあるだろう。

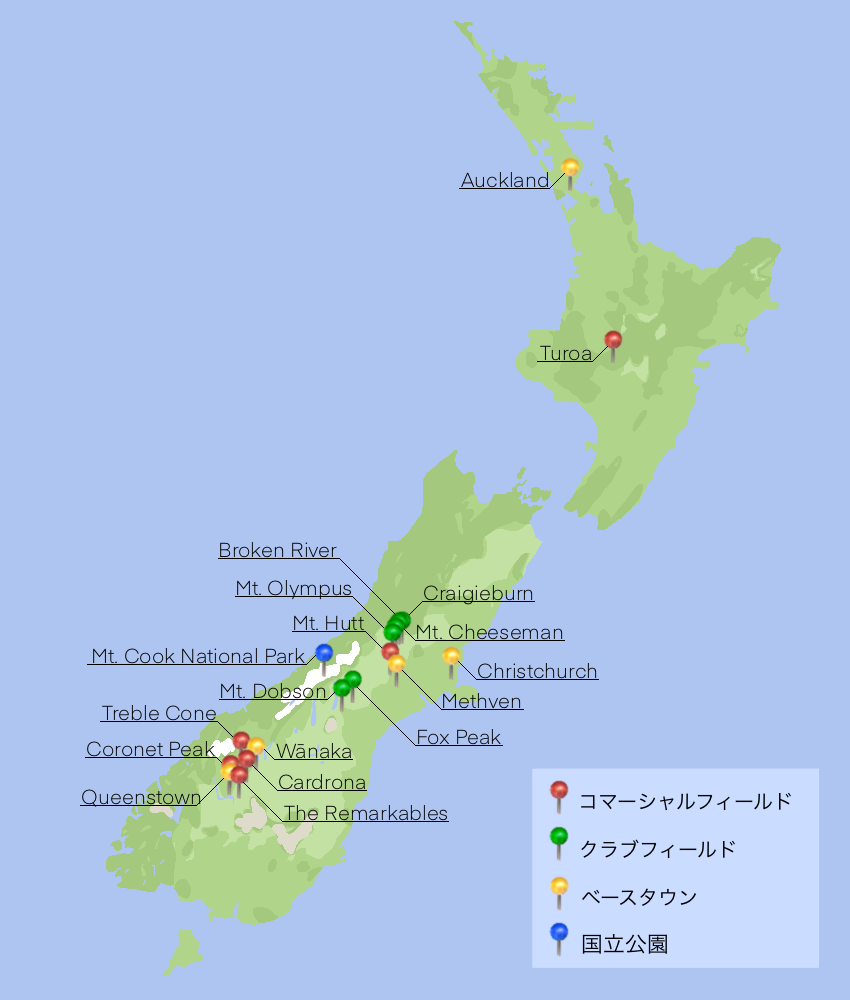

北島・南島から成るニュージーランド(NZ)は、南島にサザンアルプス (Southern Alps) と呼ばれる、標高3,000mを超える山々が連なる山脈が走り、その主峰Mt.Cook(マウント・クック)や、タスマン氷河などは有名だ。当然、冬季には大量の雪がもたらされ、その雪質の良さも北半球のヨーロッパアルプスや、それこそ日本のパウダー名所にもひけをとらない。

サザンアルプス周辺には、Mt.Hutt(マウントハット)、Cardrona(カードローナ)、Treble cone(トレブルコーン)、Coronet Peak(コロネット・ピーク)、The Remarkables(リマーカブルス)といった有名人気のスキー場がある。いずれもビッグスケールでリゾートの施設も整い、レンタルなども充実しているため、世界中から「真夏にどうしても滑りたい」熱心なフリークたちがスキー旅に訪れたり、アルペンやスノーボードのナショナルチームのアスリートたちがトレーニング合宿を行っている。それだけリゾートのスペックも高い、というわけだ。

オーストラリア(AUS)は、ニュージーランドと比べると暖かそうなイメージがあるが、南東部ニュー・サウス・ウェールズ(NSW)州とビクトリア(VIC)州の境付近に広がるスノーウィー・マウンテン周辺は標高約1500m以上の高地で、7~8月には、まとまった降雪があり、パウダーライドも楽しめる。洗練されたリゾートも多く、Perisher Blue(ペリシャーブルー)やThredbo(スレドボ)はトップ標高は2,000m越えで、南半球屈指のリゾートといわれている。

ニュージーランドとオーストラリア、どちらに行こう?

もしも迷うようならば、パウダー・オフピステ・ヘリスキー、またはハイスペックのパークライドやグルーミングバーンでの高速カービングなど、滑り重視の海外スキー旅がしたいならニュージーランド、滑りだけでなく観光やグルメも満喫したい、小さな子連れファミリースキー旅なら、観光スポットも多いオーストラリア、というチョイスになろうか。

雪はどれくらい降る? どんな雪?

ニュージーランドの南島の5つのエリアからと、北島、オーストラリアを代表する2つのリゾートが公表しているデータを見てみよう。

| 平均積雪量 | トップ標高 | ベース標高 | シーズン(営業期間) | |

| Mt.Hutt マウントハット (メスベンエリア/NZ南島) | 4.0m | 2,086m | 1,404m | 6月9日~10月15日 |

| Cardrona Ski Resort カードローナ (ワナカエリア/NZ南島) | 2.9m | 1,860m | 1,670m | 6月17日~10月15日 |

| Cornet Peak コロネットピーク (クィーンズタウンエリア/NZ南島) | 1.9m | 1,649m | 1,187m | 6月16日~9月24日 |

| Craigieburn クレイギーバーン (カンタベリーエリア/NZ南島) | ? | 1,308 m | 1,811 m | 7月初旬~10月頭 |

| Turoa トゥロア (NZ北島) | 4.0m | 2,322m | 1,600m | 6月下旬~10月下旬 |

| Perisher Ski Resort ペリシャー (AUS) | 2.5m | 1,605 m | 2,034m | 6月10日~10月1日 |

| Mt.Buller マウントブラー (AUS)メルボルンエリア | 2.4m | 1,375m | 1,790m | 6月10日~10月1日 |

積雪量は?

このように見ると、日本の豪雪地帯と言われるニセコ(北海道)や夏油高原(岩手県)、関温泉(新潟県)などと比べると平均積雪量は決して多いとは言い難い。シーズンインの6月には、多くのスキー場がスノーガン(人工降雪機)を100台レベルでフル稼働し、雪を作ってシーズンインを迎える。しかし、最も雪の降りやすいハイシーズン(7~8月)を狙って出かければ、フレッシュパウダーに当たる確率も高い。

ニュージーランドの雪質は、日本よりも湿気がなくドライなタイプ。また、ベースの標高が高く、森林限界を超えるエリアは広大なオープンバーンで、森林帯がほとんどないため、強風が吹くと降った雪が吹き飛んでしまいやすく、雪が溜まるツリーランエリアのような場所も、ほぼない。フレッシュスノーが大量に降れば全面パウダーの海となり、ボウル状のスポットはパウダーパラダイスとなるが、降雪がなければ自然に固いバーンになっていく。山全体がカリカリのアイスバーンのように感じられる日も少なくないのが実際だ。

一方、オーストラリアの雪質は、リフトアクセスの最も標高の高い地点は、スレドボが国内最高の2,037mで、日本の志賀高原・横手山渋峠スキー場とも変わらない高さだが、同じくらいの標高でも、オーストラリアは緯度が低いため気温が比較的高く、雪質は水分が多めでやや重い。

コマーシャルフィールドとクラブフィールド(NZ)

ニュージーランドのスキー場は、その運営方法によって「コマーシャルスキーフィールド」と「クラブスキーフィールド」の2つに分かれる。

NZの主要なコーマーシャルフィールド

コマーシャルスキーフィールドは、営利目的でオペレーションされているスキー場で、スキー場は企業などが管理しており、雪上車や人工降雪機などで整備の手が入り、多数のリフトやレストランやショップ、レンタルやスクール、アップデートな情報提供など、様々なサービスが提供される商業施設、日本のスキー場のようなところだ。

これらの主要なコマーシャルフィールドは日本人にも有名人気で、ツアー会社の旅行パッケージなども多い。

| コマーシャルフィールド(南島) | Resort |

| Mt.Hutt(マウントハット) | |

| Cornet Peak(コロネットピーク) | |

| Remarkables(リマ―カブルス) | |

| Cadorona(カドローナ) | |

| Treblecone(トレブルコーン) | |

| コマーシャルフィールド(北島) | |

| Troua(トゥロア) | |

| クラブフィールド(北島) | |

| Craigiburn(クレイギーバーン) | |

| Broken River(ブローケンリバー) | |

| Mt.Olympus(マウント・オリンパス) | |

| Fox Peak(フォックス・ピーク) | |

| Mt.Dobson(マウント・ドブソン) | |

| Mt.Cheeseman(マウント・チーズマン) |

一方、クラブフィールドとは、営利目的ではなく、地元の会員制クラブが運営し、クラブメンバーのために運営しているローカルでプライベートなスキー場。資金はクラブメンバーの会費や寄付によって賄われている。有名なクラブメッドあたりはイメージが近いだろう。しかし、ほとんどのクラブフィールドは一般のビジターも受け入れており、利用料を支払えば日ごとで利用が可能。日本でいうところの会員制のゴルフクラブのようなものか。

クラブフィールドは、スキー場というより、自然そのままの山の広大なスノーフィールドに、人が遊びに立ち入れるようにロープを架けただけ、という雰囲気で、そのワイルドさは圧巻だ。映像を観ると一目瞭然なので、ぜひこれらの動画を観てみよう。

人の運搬は、ほとんどがロープに引っ張られて斜面を登っていく「ロープトゥー」で、架かっている本数も決して多くはない。ちなみにロープトゥ―は乗るのが難しい、疲れる、怖いと悪評も高い。横向きのスノーボードにとっては苦行そのもの、という話もよく聞く。

そして、スキー場までのアクセスは、整備もままならないオフロードな凸凹道、自然のワイルドそのもの……。

どう考えても便利・快適とは程遠いようだが、実はクラブフィールドは特定層には大変な人気がある。そう、まさにフリースキーヤー、パウダーハンター、バックカントリースキーヤー&スノーボーダーたちだ。なぜなら自然そのままの斜面の全部が滑走フィールドだからだ! 雪上車など持っていないところばかりなので、雪は降ったら積もりっぱなしで、山はまるごとオフピステだ。そして、ローカルかつ会員制なので、いつも空いている。1日中パウダー滑り放題の天国のようなフィールドなのだ。

ニュージーランド国内25ヵ所のスキー場のうち、約10がこのクラブスキーフィールド。「クレイギーバーン」「ブローケンリバー」など、日本人ライダー経由で、そこそこ知られているところもある。ニュージーランド通になれば、コマーシャルフィールドを滑るより、圧倒的にワイルドなスキーライフが楽しめるクラブフィールドに行きたくなるはずなのだ。

日本人でも現地に一定期間滞在したり、暮らしていれば、もちろんクラブに会員として入ることもできる。会員になるとリフトパスが半額近くなったり、山の中の宿泊施設も利用できたり、楽しいイベントも盛りだくさんだ。いつかニュージーランドのスキーバムになって、クラブフィールドのクラブメンバーになりたい…なんて憧れる。

現地でのスキーライフはどのようなもの?

ベースタウン

ニュージーランドのスキー&スノーボードライフは、スキー場の中や山麓に滞在施設があるわけでないため、リゾートの近くのベースタウンに滞在をして、そこからクルマやバスでリゾートに滑りに出かけるスタイルだ。主要なベースタウンとアプローチしやすいリゾートは、このようなところ。

・CHRISTCHURCH(クライストチャーチ) ➡ Mt.Hutt

・QUEENSTOWN AREA(クィーンズタウン)➡ Cornet Peak, Remakables

・WANAKA AREA(ワナカ) ➡ Cardrona, Treblecone

・METHVEN AREA(メスベン) ➡ Mt.Hutt

・CANTERBURY HIGHLANDS(カンタベリー) ➡ Craigiburn, Broken River, Porters, Mt Olympus など

リゾートアクセス

お目当てのリゾートの傍のベースタウンに滞在し、おおよそ30分~1時間程度でスキー場にアクセスできるが、ニュージーランドの道路環境は決して良いとはいえない。いわゆるアスファルトでないダート・ロード。砂利道や細道、クネクネ道といった、オフロードさながらの悪路を踏破してスキー場にようやく到達するイメージだ。

レンタカーで慣れない土地での悪路の運転は大変、もちろん雪でチェーンが必要な日も多い。スキー場に到着する前に緊張とヒヤヒヤ、運転でグッタリ疲れて、ようやく辿り着いても滑る元気が残っていない、なんて話もよく聞く。運転に自信がない人はバス利用が安心だろう。

バックカントリーもゲレンデアクセスで楽々

ニュージーランドというと、どうしてもスノーボードパークでパイプやジャンプの練習、グルーミングバーンでひたすら高速カービング、というイメージが強いが、実はWSFの世界大会も開催されていたり、バックカントリー(BC)も非常に盛んで、ガイドツアーも数多くある。

コマーシャルフィールドのスキー場のゲレンデからも広大なBCへイージーアクセスができ、ファットスキーやツアースキーが活躍するフリーライドの世界が果てしなく広がっているのだ。

ヘリスキーの敷居が高くないのはNZならでは

ニュージーランドの魅力として欠かせないのがヘリスキーだ。クイーンズタウン、ワナカ、メスベンなどの主要なベースタウンから周辺の山々へヘリでひとっ飛び。雄大なサザンアルプスで驚くほど気軽にヘリスキーを楽しめる。ヘリオペレーション会社も多数ある。例えばQUEENSTOWN や WANAKAからのヘリスキーパッケージでは、周辺の11の山々に600以上の滑走ルートをチョイスでき、1日4~10本のランで12万円ほど(2023シーズンプライス)だ。

クルマで1時間もダート・ロードを走ってようやく到着、13,000円ものリフトパス買って、どんな天気や雪質のコンディションかわからないスキー場よりも、ベストなコンディションを狙って、ベースタウンからダイレクトにファーストトラックが保証されたスポットにドロップオフできるヘリスキーのほうが、コストはかかれど効率も満足度もはるかに高い可能性は大だ。

また、アオラキ・Mt.COOK国立公園では、グレイシャー(氷河)へのヘリスキーや、スノープレイン(スキーを履いた小型飛行機)で、国内最大の氷河、タスマン氷河で標高2500mの地点から、約8~10kmの距離を滑走するというワイルドな「SKI THE TASMA」も有名人気だ。2本で約83,000円(2023シーズンプライス)といったプライス感だ。

▼タスマン氷河での「Ski the Tasman」動画

INFO

◆ニュージーランド政府観光局

◆オーストラリア政府観光局